Storia di un processo che sconvolse l’Italia

Ci sono storie che, pur se radicate in piccoli luoghi, riescono a raccontare le tensioni di un intero Paese. Vicende che nascono ai margini della cronaca, ma che nel tempo si rivelano capaci di illuminare gli snodi cruciali della nostra storia collettiva. È in questi frammenti apparentemente periferici che si riflettono le contraddizioni e le lotte di una società in trasformazione.

Negli Anni Cinquanta, Pozzonovo, piccolo Comune della Bassa Padovana, fu travolto da un’alluvione morale senza eguali: false testimonianze, maldicenze, menzogne orchestrate con tale precisione da sembrare il copione di una guerra psicologica. Una campagna di delegittimazione che, per intensità e metodo, farebbe oggi la gioia di qualsiasi esperto di propaganda. In pochi anni Pozzonovo divenne, suo malgrado, un laboratorio di odio, un esperimento di demonizzazione dell’avversario che affonda le radici nei meccanismi più antichi della lotta politica italiana, sin dai primordi dello Stato unitario.

«Difficile tracciare una mappa della complessa trama di relazioni che si attivò attorno ai fatti di Pozzonovo, così come è complicato individuare tutti gli elementi del puzzle e le diverse strategie di gioco dei molti attori, centrali e periferici, coinvolti nella vicenda».

Andrea Colasio, sociologo e storico specializzato in sociologia politica presso l’Institut d’Etudes Politiques di Parigi, attualmente Assessore alla Cultura del Comune di Padova – già autore di Vento del Nordest. Storia e storie del Partito Democratico (2012) e di numerosi saggi sui partiti politici e le politiche della cultura in Italia e in Europa, torna con un nuovo volume I Pionieri di Pozzonovo. Storia di un processo (1953-1956).

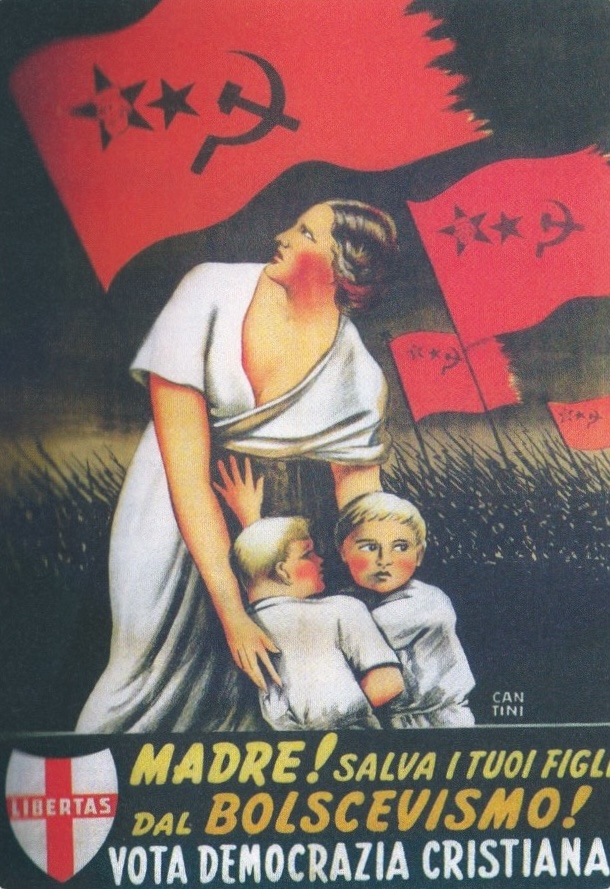

Tra il 1954 e il 1956, sei braccianti iscritti al Partito Comunista Italiano vennero travolti da accuse gravissime: abusi sessuali su una trentina di bambini e bambine di età compresa tra i 5 e i 14 anni e insegnamento di precetti amorali contro la Chiesa e l’ordine pubblico. Le “confessioni” dei minori, raccolte dai religiosi del paese, furono amplificate da una pastorale del Vescovo di Padova pubblicata sulla «Difesa del Popolo» nell’ottobre 1953. Il caso esplose a livello nazionale.

«Molte delle politiche pubbliche relative alla tutela della moralità e della sessualità furono improntate a questa continuità: la censura cinematografica e quella sulla stampa, le prescrizioni in materia di “pubblica decenza” e sulla pubblicità della contraccezione, la persistenza di alcuni istituti giuridici in materia di diritto familiare sono solo alcuni tra gli esempi più significativi. Strettissimo in quel periodo il rapporto tra organizzazioni cattoliche e alcuni alfieri in ambito politico della battaglia per la moralità: il sottosegretario Andreotti, con le deleghe sul cinema e sullo spettacolo; il ministro dell’Interno Scelba, con le direttive e le circolari ai prefetti sulla “moralità” dei costumi; il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Scalfaro, assertore del necessario coordinamento tra i tre poteri dello stato, legislativo, esecutivo e giudiziario in materia di politiche della moralità».

Dietro l’apparente scandalo si celava una battaglia ideologica ancora più feroce: quella condotta dalla Chiesa cattolica contro l’Api, l’Associazione dei Pionieri d’Italia fondata dal Pci nel 1949 per educare i bambini ai valori laici e progressisti. L’Api era già stata colpita da una scomunica del Sant’Uffizio. Pozzonovo divenne così il campo di battaglia di una guerra culturale che usò l’infanzia come strumento di delegittimazione.

«È indubbio, tuttavia, che l’episodio di Pozzonovo, per i soggetti coinvolti, per i luoghi all’interno dei quali i fatti sarebbero avvenuti, per la gravità e le profonde implicazioni degli stessi, si prestava più e meglio di altri a creare le condizioni per poter procedere con lo scioglimento dell’Api, che era l’obiettivo perseguito, con lucida determinazione, da una parte delle gerarchie cattoliche e della classe politica della Dc».

Con I pionieri di Pozzonovo, Colasio ha fatto molto più che scrivere un libro. Ha ricomposto una storia frantumata, restituendo dignità a chi l’aveva perduta sotto il peso della calunnia. Ma, soprattutto, ha riportato alla luce le tracce di un odio che non è né locale né confinato al passato, ma colpisce al cuore i pilastri della democrazia liberale: verità, libertà, giustizia. Il processo ai Pionieri di Pozzonovo non fu solo un caso locale: fu uno spartiacque nazionale, capace di dividere l’opinione pubblica e di scavare solchi profondi nella coscienza democratica dell’Italia del dopoguerra.

Il volume è ricco di materiali integrativi, immagini d’epoca, documenti e testimonianze, accessibili anche attraverso un QR code che ne permette la consultazione digitale.

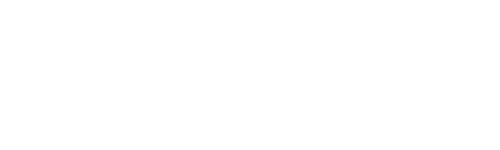

«Se la nostra Patria benedetta sarà travolta, la tenebra della steppa calerà fatalmente su tutta l’Europa e suonerà per il mondo l’ora di Barabba. [...] Ricchi di mezzi e di esperienza rivoluzionaria, facendo facile leva sugli istinti peggiori dell’uomo, sfruttando spudoratamente l’ignoranza della povera gente e l’incredibile cecità e stupidità di certi gaudenti senza sensibilità e senza coscienza, gli uomini venduti all’ANTICRISTO rosso sferreranno l’ultimo apocalittico assalto. La posta è dunque suprema, o si vince o si muore».

Con queste parole si espresse il Vescovo di Padova nel 1953, ammonendo i fedeli a non lasciarsi ingannare da una visione “tollerante” del comunismo: non si trattava, a suo dire, di semplici portatori di idee diverse, ma di veri e propri emissari del Male, servitori di Satana in persona. Parole che, pur immerse nel contesto ideologico dell’epoca, risuonano con una violenza che non può essere ignorata. Una violenza verbale che richiama, per tono e intensità, quella del Vescovo anglicano di Londra, il quale nel Natale del 1914 invocava lo sterminio dei tedeschi, senza distinzione tra uomini, donne e bambini. Le epoche sono diverse, le circostanze storiche anche. Ma il linguaggio – quel linguaggio che demonizza, che disumanizza, che trasforma l’avversario in nemico assoluto – resta inquietantemente simile.

E così Pozzonovo resta il simbolo di ciò che possiamo ancora salvare, se abbiamo il coraggio di guardare indietro per andare avanti.